LA ESPAÑA IMPERIAL: S.XVII

La Universidad de Trapisonda, siempre atenta a la comprensión de nuestro extraño presente mediante el uso de la Historia, muestra aquí cómo nos vieron los enemigos, especialmente británicos, en el momento de máximo esplendor. Lo que sigue es discutible, sobre todo por carecer de elementos de comparación (en esta página, se entiende) de lo que los Españoles de Felipe II veían en, por ejemplo, Londres. En Madrid, por ejemplo, no hubo peste, ni grandes incendios.

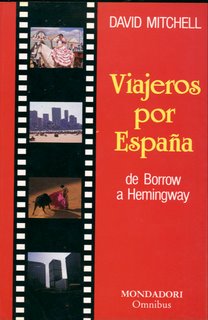

FRAGMENTOS TOMADOS DEL CAPITULO I DE VIAJEROS POR ESPAÑA

De David Mitchell. (Mondadori)

De David Mitchell. (Mondadori)

LOS PRIMEROS BOSQUEJOS Viajeros del siglo XVII

Des

pués de la toma de Portugal en 1580 y ya como culminación, el imperio español se apropió de todo el sur, del centro y de una pequeña parte del norte de América, de casi la mitad de Italia, parte de Holanda, Filipinas, Ceilán, el Congo y varios lugares localizados en la distancia que separa la India de las Azores y el Caribe.

Pero el dominio y la supremacía traían como consecuencia guerras interminables, impuestos agobiantes y la amenaza continua de revueltas internas. El papado se unió a una larga lista de enemigos de Felipe II cuando dejó claro que la expulsión de los herejes luteranos era algo que España y los Habsburgos tenían que resolver por sí solos. El Siglo de Oro de la España heroica fue un período de continuos y desesperados esfuerzos para combatir levantamientos.

El humillante fracaso de la Armada en 1588 fue el primer aviso del decaimiento de la España invencible.

Un fraile anónimo que viajaba con una delegación papal en 1590 bosquejó un análisis burlón e irónico del ya vulnerable aunque todavía grande y temido coloso. Roma —decía él— era después de todo la capital cultural y religiosa de Europa, e Italia el país que visitaban los hombres de las artes y las letras —incluidos los españoles. La verdad es que a pesar del monopolio del tesoro que venía del Nuevo Mundo, la Corona Española se mantenía solvente gracias a los préstamos que recibía de los banqueros italianos, lo que le permitía mantener aún activos a los ejércitos.

Su experiencia confirmaba esas declaraciones. Un viaje en invierno desde Barcelona a Madrid llevaba tres semanas. Los caminos eran muy malos, las posadas carecían de fuego para calentarse y había que dormir sobre paja (normalmente infectada de piojos). Una vez superados los bichos, había que enfrentarse a la posibilidad de ser atracado por terribles bandidos acompañados de jaurías de perros (según los documentos de la época, algo también muy común en diversas partes de Italia). ¿Y Madrid? Instaurada como capital del reino por Felipe II por su alejamiento de las fronteras, y simbólico centro de España, Madrid era todavía poco más que un pueblo, una pequeña ciudad con pretensiones.

El fraile la definió como increíblemente pobre y paleta. Las casas estaban construidas con aljibe, eran normalmente de un solo piso y carecían de chimeneas y retretes.

«Hacen sus necesidades en palanganas que vacían después alegremente desde las ventanas. Esto provoca una peste horrible en la ciudad; si no limpiaran las calles, sería imposible andar por ellas aunque aún siendo así, se hace cuesta arriba el dar un simple paseo.»

Excepto aquellos privilegiados que habían sido educados en Italia, la mayoría de los españoles parecía carecer del mínimo sentido de la delicadeza. En Madrid, hombres y mujeres orinaban en mitad de la calle sin preocuparse por ser observados. Sus maneras en la mesa eran primitivas; ignoraban la utilización de cubiertos, cuchillo y tenedor, y comían con las manos cualquiera que fuese el alimento, carne o pescado. ¡Qué absurdo e injusto que un pueblo tan atrasado y bárbaro sea tan rico!

Sir Charles Cornwallis, enviado a España como embajador una vez firmado el Tratado de Paz de 1604 que daba fin a muchos años de guerra, no fue tampoco muy halagador con el país al que se le destinó. Se quejaba de los caminos llenos de baches que encontró a su llegada a La Coruña y meses más tarde escribía: «Este estado es uno de los más aislados y abandonados de toda la cristiandad.» Madrid había sido rehabilitada como capital de una España desunida que, en opinión de Cornwallis, no era más que una débil federación de provincias semi-autónomas. Felipe II, persona indecisa y de débil carácter, había sido sobornado con una importante suma de dinero para trasladar la capital desde Valladolid. El tesoro de las Indias había sido despilfarrado en un vano intento de aumentar el prestigio imperial. Las Cortes de Aragón, Valencia y Cataluña eran reacias a dar más dinero para lo que consideraban aventuras extranjeras de Castilla.

Algunos diplomáticos y mercaderes hacían frente a esta atmósfera hostil. Las denuncias de los herejes ingleses se realizaban por medio de panfletos propagandísticos en los que se afirmaba: «Esta nación semi-morisca surge del asqueroso fango africano, de los reductos otomanos y de los despreciables judíos.» Todos los viajeros eran observados atentamente por los cónsules ingleses que tomaban buena nota de adonde y con quién iban. Eran también vigilados por miembros de la Inquisición, algunos de ellos sacerdotes expulsados de la Iglesia Católica que ofrecían sobornos a cambio de ganar conversos. El mismo Cornwallis fue hecho prisionero en su embajada en una ocasión y, sitiado en una pequeña ciudad, tuvo que oír los gritos de «llorad herejes, perros luteranos». Por supuesto, Cornwallis salió rápidamente de vuelta hacia Inglaterra.

El consejo que sir Walter Aston, embajador en 1620, dio a William Lithgow para evitar la polémica religiosa, fue ignorado por éste. Lithgow era un escocés combativo que adquirió fama como «el Mártir de Málaga». Fue uno de los pocos «peregrinos» que cruzaron España por su cuenta; había estado en Italia, Grecia, Turquía y el Norte de África antes de iniciar su gran tercer viaje; el plan era ir desde Irlanda, pasando por España y luego Egipto, hasta la legendaria tierra de Préster John, Etiopía.

Incluso permitiéndose un discurso lleno de hipérboles, está claro que Lithgow no hace juicios parciales, banales. Llega a afirmar que «los moros bárbaros, los españoles moriscos, los turcos y los irlandeses son los pueblos menos trabajadores y más vagos que hay bajo el sol». Cuando llega a España en junio de 1620, la describe como «una enorme masa de montañas y campos estériles malamente abonados y tan despoblados que en dos días de viaje sólo he visto dos ventas en el camino. Los pueblos están muy distantes unos de otros y las cadenas montañosas son innumerables».

También hace la primera descripción de lo que puede ser un «auto-alojamiento» en una posada*: «No hay nada preparado... tienes que pagar por un lugar junto al fuego, comprar tu carne al carnicero, vino al posadero, fruta, aceite y hierbas al que te lo venda y llevártelo todo a la posada donde vas a dormir... Es una pesadez para el cansado viajero que llega hasta allí. Y en muchos sitios ni por dinero ni por candad te venden vituallas o provisiones pues sencillamente no las tienen.»

La sorpresa que los viajeros experimentan ante hechos como el narrado anteriormente, se repite una y otra vez en sus obras. Lithgow escribe que «los campesinos más pobres del mundo son los de aquí» y «que sus gemidos y quejan hacen llorar hasta a las piedras». Buen conocedor también de la situación de los campesinos de la parte Oeste de Escocia de quienes un cronista afirmó en una ocasión: «Llevan la vida más pobre que uno se puede imaginar habitando en chozas miserables... viviendo como cerdos en un agujero de barro y brezo» cuando Lithgow comenzó a narrar sus experiencias en España, no estaba dentro de sus planes hacer ningún tipo de comparación ni juicio de valor.

A su llegada a Málaga a finales de octubre, se encontró con enormes problemas. Charlando con marineros de «la flota inglesa que luchaba contra los piratas argelinos», fue acusado de trabajar como espía, enviado allí para informar de la llegada de un convoy cargado de riquezas que se había hallado en el Mediterráneo (por entonces se creía que el objetivo principal de los barcos ingleses era el del saqueo de otros barcos). Camino de su pensión, Lithgow fue arrestado por «nueve alguaciles... que me cubrieron con una capa negra y me amordazaron para acallar mis gritos...»

Puede que sus «trágicos sufrimientos» y «horribles dolores» fueran exagerados, pero lo cierto es que las torturas a las que le sometieron durante cinco meses le dejaron semilisiado para el resto de su vida. Investigado por los miembros de la Inquisición —ya que si no era un espía, sería un hereje— fue enviado al potro de tortura y sufrió las consecuencias de la prueba de agua hasta que «mis ojos se desorbitaron, mi boca echaba espuma y mis dientes castañeteaban como redobles de tambor». Un pasaje de su cuaderno de notas debió de ser particularmente ofensivo para sus mterrogadores: «Confieso —había escrito— que la Orden Española es más sagrada que la Italiana pero sólo los frailes y curas; los otros, perteneciendo a la nobleza, tienen más que ver con los ricos que con la religión.»

Sus comentarios sarcásticos sobre la Virgen María y la Iglesia Romana empeoraron aún más su situación. Rechazó convertirse por dinero y fue entonces encadenado y amenazado de «ser enviado clandestinamente a Granada y quemado a medianoche».

No fue liberado hasta la Pascua de 1621. Para entonces, algunos comerciantes ingleses ya eran conocedores de su penosa situación y contactaron con sir William Aston, quien inmediatamente intercedió por él ante «el Rey y el Cónsul de España». De vuelta en Londres, fue transportado en camilla para una audiencia en el palacio real. El rey escocés James, que había financiado su viaje, pagó una cura en Bath donde Lithgow se repuso —al parecer lo suficiente como para demandar al embajador español, el conde de Gondomar, a que le pagara la suma de mil libras por daños y perjuicios. Fue nuevamente a la cárcel y, a pesar de varias peticiones que el Parlamento hizo en nombre suyo, jamás recibió un solo penique.

El gasto de los viajes de Lithgow originó cierta repulsa a financiar más expediciones a España, sin embargo los comentarios que James Howell hizo de este país, contenidos en sus libros Instructions for Fórreme Travel y Familiar Letters*, eran de muy diferente tono a los de Lithgow. Casi tan amante de los viajes como éste pero mejor narrador, el enérgico galés era además de colega de Ben Jonson y de otros grandes escritores de la época, un maestro en la literatura de viajes, lo que le supuso llegar a ser uno de los autores más populares del siglo XVII. Sus cartas, que narran dos «misiones» en España, están dirigidas a sus amigos y mecenas. En 1617 fue enviado para organizar un embarque de «álcali conocido como barilia» desde Alicante a una fábrica de vidrio londinense. Cinco años más tarde fue a Madrid a negociar la liberación de un barco mercante inglés. En sus escritos habla de pésimas carreteras e «incontables aventuras», pero no ahonda en estos temas habiendo experimentado no ya sólo en Inglaterra, sino en otros países, las incómodas posadas, los caminos donde en invierno era prácticamente imposible transitar, o haber sufrido los acuerdos entre posaderos y bandidos para robar al viajero en un momento de descuido.

Como a muchos extranjeros provenientes del Norte, era el balsámico Sur lo que realmente le atraía. Valencia, escribía «es una de las ciudades más nobles de toda España, regada por una vega y emplazada en un valle... Aquí están las sedas más lujosas, los vinos más dulces y las almendras más sabrosas; los aceites más puros y las mujeres más bellas de todo el país; ni siquiera en la Corte de Madrid se encuentra algo similar. La llaman la segunda Italia lo que provoca que muchos moros desterrados piensen que el paraíso está en la parte del cielo que ilumina esta ciudad.»

Sus comentarios sobre Madrid no son tan halagadores, pues sus negocios con el favorito del Rey, el conde de Olivares que le garantizó una audiencia, no fueron muy bien. Escribe de él: «Se comportaba groseramente... y decía que cuando los españoles fueran tratados con justicia en Inglaterra, los ingleses lo serían aquí». De todas maneras, la impresión que le causaban las calles de Madrid no era tan mala habida cuenta de que París le parecía la ciudad más sucia y pestilente de la Cristiandad.

Describe brevemente una corrida de toros que se celebró en honor del príncipe Carlos y del duque de Buckingham: «Un gran espectáculo en el que hombres y toros se azuzan... A veces ocurre que los hombres mueren en el lance y por eso siempre hay sacerdotes preparados para confesarles por última vez o darles la extremaunción. He visto cómo un toro levantaba con los cuernos a dos hombres y los sacaba el intestino. Los hombres montados sobre un caballo llevan lanzas y espadas y portan aguijones en los pies. Como ya dije, el Papa ha intentado prohibir este "deporte", pero al pueblo le gusta y jamás permitirá que se lo quiten.»

Howell habla también de lo supersticiosos que son los españoles y cuenta: «Algunos, si van por la calle y ven en el suelo dos palitos o dos briznas de paja colocadas en forma de cruz, las cogen, las besan y las vuelven a dejar en el mismo lugar en que las encontraron». La excesiva piedad tenía sus ventajas, según él: «De doce meses que tiene el calendario, cinco por lo menos están dedicados a Santos y fiestas religiosas; en esas fecha no se trabaja: una religión que gustaría mucho a los novicios londinenses, ciertamente», aunque con sorna cuenta la historia de un fraile dominico que «en una procesión solemne en Alcalá mostraba sus testículos colgando bajo su hábito cortado».

También cuenta que durante la reconquista «algunas partes del Norte se mantuvieron bajo mando de reyes cristianos, especialmente Vizcaya, y nunca fueron conquistadas, como ocurrió con Gales e Inglaterra... y es más, yo creo que los vizcaínos guardan algún parecido con los galeses... conservan la lengua original española y son considerados la clase más antigua del país; por eso cuando algún hombre entra a formar parte de la Orden de Caballería, no hay inquisidores que investiguen si su sangre está mezclada con la de los moros o no, como se hace en otras partes. Si el Rey llega hasta los límites que separan Vizcaya del resto, se quita el zapato para no pisar otra tierra que no sea la suya».

Howell considera un error la expulsión de los moros y la nueva denominación de Cristianos Moriscos. «Es cierto que la colonización de las Indias y las guerras de Flandes han dejado estas tierras sin gente; desde la expulsión de los moros aún quedan menos, además se han quedado sin cereales; los moros arrancaron el trigo de las colinas... y ahora los españoles tienen que ir con sus burros al mercado y comprar los granos a los moros».

El resumen general y desenfadado que por contraste con Lithgow hizo Howell sobre el temperamento español, influyó en los escritores posteriores. El orgullo nacional era algo evidente y el proverbio popular de la época así lo confirmaba: «Dios creó el mundo en español, el demonio engañó a Eva en italiano y Adán pidió perdón en francés». El desprecio que la nobleza sentía hacia el trabajo como resultado de la larga dependencia de «esclavos» judíos y moros, afectó a todos los estamentos de la sociedad. La pobreza no era considerada una desgracia; la autoestima, provocada aún más por la creencia de que la conquista de los Incas y los Aztecas y la afluencia de oro del Nuevo Mundo eran pruebas del amor de Dios para con su Pueblo Elegido, estaba siempre presente y a veces incluso de forma pretenciosa. «Una vez un español se cayó y se rompió la nariz delante de mí; se levantó muy digno y desdeñosamente dijo: "voto a tal; esto es caminar por la tierra"».

Siendo lo que Howell denomina «una raza cabruna», sería de suponer que el español fuera «un gran seductor», aunque «no tan dulce y zalamero como el italiano». En cuanto a las mujeres, «hay un dicho que dice: "la dama perfecta sería inglesa de la cabeza al cuello; francesa del cuello a la cintura y holandesa de cintura para abajo"; yo añadiría "y los pies y manos de una española, pues son las que más pequeños los tienen"». Hay otro dicho: «la francesa para el baile, la holandesa para la cocina, la italiana para la ventana, la inglesa para el hospedaje y la española para la cama». Aunque uno debe acordarse de que "normalmente pasados los treinta ya han sido madres y yo he visto en Inglaterra mujeres de cincuenta que parecen más jóvenes que algunas de aquí de veinticinco".

Howell advierte a los viajeros de los retrasos con que pueden encontrarse: «El que vaya a ese país y tenga cosas que hacer, que se arme de flema y de paciencia... porque el tiempo que uno calcula para concluir un trabajo no tiene nada que ver con el que realmente vaya a transcurrir».

De todas maneras, Howell considera España «el país más capacitado después de Francia». «No hay que hacer caso», dice él, «del sarcasmo que los franceses utilizan respecto a España pues es consecuencia de la envidia que sienten hacia el imperio español. Hay que tener en cuenta que la lengua española es una de las lenguas más fáciles... pues es puro latín y algunas palabras moriscas, fácilmente diferenciadas por la pronunciación gutural». Están además «el vascuence o habla cántabra» en el Norte; la lengua de Valencia y Cataluña, mezcla de francés e italiano, y «en las montañas de Granada, la parte habitada por moros, se habla morisco». Pero el castellano o cristiano se entendía a lo largo y ancho del país. El viajero debía «prestar atención a las Postas en un país tan caluroso en verano, pues la sangre se altera demasiado» y «los viajes son duros, sometidos a constantes cambios climáticos; la tercera parte de la península la ocupan enormes colinas y montañas, espacios en los que las variaciones de aire frío a caliente son más pronunciadas que en ningún otro país lo pueden ser las diferencias entre aire invernal y veraniego». El otoño era la estación apropiada «para viajar al Sur de España, conocer Sevilla y visitar La casa de contratación de las Indias».

A pesar de que la plata que llegaba al puerto de Sanlúcar de Barrameda iba a parar mayoritariamente a manos de banqueros y comerciantes extranjeros, las autoridades conseguían retener lo suficiente para embellecer y dar un glamour especial a la ciudad de Sevilla. «Si», escribía Howell «uno se las puede ingeniar para estar en octubre a la llegada de La Flota de Plata, será testigo de algo que por su pompa y espectáculo es inimaginable en toda Europa: es tal la grandeza, que ni el Imperio Romano en sus mejores días ha conseguido tal efecto».

Lady Fanshawe recordaba Sevilla «esa gran ciudad, aunque no muy decadente» como el lugar en el que hacía tiempo «el conde de Molina me regaló un cachorro de león; me excusé ante él por no aceptarlo pero es que me daba miedo una compañía como ésa dada mi natural cobardía». Los regalos se fueron acumulando en su palacio desde el mismo día en que ella y su marido sir Richard (nuevo embajador) se establecieron en Cádiz en 1664.

«El cónsul inglés, en unión de todos los comerciantes, nos regaló dos juegos de plato, jofaina y jarra y ropas de tafetán carmesí». La duquesa de Alburquerque los recibió en Jerez «y me colocó a su derecha sobre almohadones como se estilaba en la Corte». Lady Fanshawe cuenta que rara vez comían las esposas con sus maridos y si lo hacían, se sentaban en el suelo con las piernas cruzadas (al estilo moro) rodeadas de sus hijos, pero nunca en sillas, pues pensaban que eran muy incómodas. Los almohadones se utilizaban sólo para las grandes ocasiones y el número utilizado indicaba el rango al que pertenecía la persona que estaba sobre ellos; lady Fanshawe narra que en una ocasión vio «a la reina sentada en el Palacio del Buen Retiro sobre tres almohadones».

En Madrid, dice lady Fanshawe, «todas las mujeres se copiaban... y se pintaban en tonos blancos y rojos, desde la reina hasta la mujer del zapatero, mujeres mayores y jóvenes, exceptuando las viudas». Pero se lamenta de que «los niños de los más poderosos» tenían una educación muy mala, pues «los mantenían alejados de sus amigos y niños de su edad; nunca comían con sus padres» y estaban al cargo de adustos y severos sacerdotes. «Hasta que las hijas no se casaban, no eran presentadas en sociedad y los matrimonios se arreglaban en base a las fortunas de cada familia; si no había matrimonio, las hijas eran destinadas al convento.»

Una atracción especial era viajar con españoles pues resultaba extraño y excitante: «Son las personas más alegres del mundo y tan pronto alguien se acerca a su mesa, reparten sus provisiones». De hecho lady Fanshawe, que había padecido exilio real y sufrido las consecuencias de una guerra civil en su país, es muy expresiva y elocuente respecto a este tema de las provisiones que España poseía y afirma tajantemente que «no es cierto que los españoles no puedan pagar alimentos o bebidas o que no los tengan; quien tenga dinero, que venga a España pues podrá adquirir y disfrutar de los mejores vinos, incluido el Jerez y el vino canario que es exquisito. El agua es tan buena como la leche y con el trigo que recogen, elaboran el pan más dulce del mundo; el bacón es algo más que sabroso, la ternera de Segovia es mucho más rica que la nuestra así como las perdices y las salchichas... su nata es mucho más suave y densa que cualquiera que se pueda encontrar en Inglaterra; los huevos son más grandes que los de nuestras gallinas y nada que decir de las muchas frutas y hortalizas y de esas olivas que no tienen comparación con las de lugar alguno de la tierra».

Pero los comentarios y anotaciones de lady Fanshawe no se destinaron a su publicación. Lo que más se vendió a lo largo del siglo fueron las memorias de una mujer francesa, madame d'Aulnoy. Sus cuentos de hadas eran reconocidos en todas partes y su versión de la alta sociedad española era mucho más picante y rebuscada que la de lady Fanshawe; a pesar de eso, su obra desprende un matiz de condescendencia hacia todo lo español, pues escribe desde el escenario prepotente de la Francia de Luis XIV; España es tratada como un país a medio civilizar y muy pintoresco. Desde 1691, fecha de su publicación, y durante los 150 años siguientes, su libro fue impreso en varias lenguas y considerado como best-seller de no dudoso origen. Sin embargo, después se hicieron conjeturas sobre si madame d'Aulnoy llegó a estar realmente en España o si sus referencias venían de unos boletines que su madre (huida a España por peligro de ser asesinada) le enviaba desde allí.

Algunas de sus piezas, completamente barrocas, podrían perfectamente haber sido extraídas de las obras de Calderón. Por ejemplo: en una corrida de toros en la Plaza Mayor de Madrid, un elegante y joven hidalgo (torear era deporte de nobles), haciendo alarde de su valor ante la mujer amada, es cogido y atravesado por los cuernos del toro. Una mujer, loca de celos, da de comer al infiel marido el corazón de su amante. Otra, ataviada con trajes de hombre, combate y mata al amante que la desaira. A los mercenarios contratados se les indica claramente qué arma deben utilizar para consumar el asesinato para el que fueron llamados. La intriga amorosa es un tema constante, así como los finales trágicos. Centrándose en cómo pasaba la gente rica sus ratos libres, describe las procesiones de los acicalados penitentes en Semana Santa: «Creí desmayarme... Imaginen un hombre que se va acercando poco a poco hasta donde uno está y que va chorreando sangre... Hay ciertas reglas por las que se rigen para actuar de forma elegante, y maestros que les enseñan el arte de la penitencia como quien enseña a bailar o a practicar la esgrima... En la parte trasera del chaleco llevan dos agujeros y un lazo atado a su látigo; éste normalmente pertenece a la amada que les hace el honor de dárselo en prueba de favor».

La desocupación alimentaba la lujuria («hay chicos de doce o trece años que pasan sus ratos con concubinas») y la sífilis era una enfermedad tan común como extendida. «Los niños pueden nacer con ella contagiados por sus madres o la adquieren a través de sus nodrizas y hay niñas vírgenes que la padecen por igual; si consiguen curar a algunos, saben con certeza que se puede reproducir en cualquier momento... En la corte las damas hablan de ella como si se tratara de migraña o fiebre.»

El hecho de que pocos españoles salieran fuera de las fronteras y la consecuente ignorancia del mundo exterior, fomentó el engaño de que España, y especialmente Madrid, era «el centro de bienestar y felicidad». Madrid era la ciudad europea menos visitada por los extranjeros debido a su mal hospedaje. «Los españoles no están preparados para albergar gente en sus casas pues son muy celosos de sus mujeres... y no estoy segura de si supera en dos el número de posadas que hay en toda la ciudad; en una de ellas se come a una hora inusual para un francés y además no tiene servicio; en esta ciudad los coches de alquiler escasean.»

Pero madame d'Aulnoy no podía dejar de sorprenderse ante la absoluta irresponsabilidad de la nobleza que «esquilman sus riquezas gastándoselo todo alegremente sin pensar en inversiones ni ahorros... un príncipe que tenía tierras en Sevilla y que quedaron sin valor no se preocupó ni siquiera de hacer las gestiones y los papeleos pertinentes alegando que no era propio de un "caballero" complicarse con burocracias por un asunto tan nimio».

0 Comments:

Publicar un comentario

<< Home